Porte-greffes

Résister à la chaleur

Texte: Blaise Guignard, Photos: FiBL, Blaise Guignard (en haut), FiBL (en bas)

Changer de porte-greffe plutôt que renoncer au rouge le plus emblématique du vignoble suisse, malmené par le réchauffement climatique: pour les chercheurs, la piste pourrait s’avérer prometteuse, et un test à grande échelle a été lancé ce printemps dans tout le pays. Résultats dans… dix ans.

Face à l’augmentation des températures et à la recrudescence des sécheresses, le maintien du Pinot Noir passe peut-être par le recours à des porte-greffes résistants au stress hydrique, vigoureux et aptes à ralentir la maturité des baies. Faut-il donc abandonner les incontournables «3309 C» et «5BB» au profit de cultivars réputés inadaptés à nos latitudes?

La question est posée par les chercheurs, car le Pinot Noir, cépage le plus planté en Suisse avec plus de 3600 hectares en 2024, subit déjà l’impact de l’évolution climatique. «En Valais, il souffre de la sécheresse, remarque Michaël Farny, agronome, œnologue et chercheur au FiBL, l’Institut de recherche en agriculture biologique, et ses périodes de maturité, de plus en plus précoces et calées sur des périodes très chaudes, rendent sa vendange délicate. » De quoi empêcher le Pinot de développer la finesse et l’élégance que l’on attend de lui. Bien sûr, son mariage avec le 3309 C a fait ses preuves: ce dernier a justement été sélectionné pour sa maturité précoce et sa faible vigueur – car un rendement maîtrisé est indispensable pour obtenir la pleine expression de ses arômes. «Depuis la crise phylloxérique et la généralisation de l’usage des porte-greffes, certains d’entre eux n’étaient utilisés que dans le sud, n’ayant aucune chance d’accéder à maturité hors des régions chaudes jusqu’au début des années 2000, explique Markus Rienth, spécialiste de l’adaptation de la vigne au changement climatique, chercheur et enseignant à la HES Changins. Mais la situation a commencé à évoluer il y a une vingtaine d’années».

Tester les bois recalés il y a 150 ans s’impose donc comme une évidence. L’ambition de «VineRoot4Clim » est de le faire à large échelle, sur tout le territoire suisse. Financé par l’Office fédéral de l’agriculture, le projet est initié et dirigé par le FiBL en partenariat avec Changins, Agroscope, l’État du Valais, le canton des Grisons ainsi que deux acteurs privés, les pépinières Jaquerod dans le canton de Vaud et le Domaine du Mont d’Or en Valais. Son objectif: examiner le potentiel d’une sélection de 14 types de porte-greffes dits d’adaptation, en comparaison avec six types de référence (parmi lesquels les bons vieux 3309 C et 5BB) sur quatre parcelles de 1200 m2 chacune, situées dans différentes configurations du vignoble: Valais, Léman et Suisse alémanique.

Premiers résultats dans quelques années

«Les porte-greffes testés sont tous disponibles sur le marché, mais pas forcément faciles à trouver, relève Michaël Farny, responsable du projet. Un tiers d’entre eux proviennent de pépinières suisses, notamment des Frères Dutruy à Founex, un tiers de France et les autres sont de nouvelles obtentions, comme celles développées par la coopérative Vivai Cooperativi Rauscedo, en Italie, avec qui nous avons signé une convention de partage des résultats.» Les bois ont été greffés par le pépiniériste vaudois Axel Jaquerod, partenaire du projet. Chacun a donc accueilli un même clone de Pinot Noir, le 115, qualitatif et sensible à la fois – et très présent à l’international. «Trois parcelles ont été plantées ce printemps: à Changins, sur la Côte lémanique, à Frick, en Argovie, sur le domaine expérimental du FiBL, ainsi que sur les hauteurs de Sion, au Domaine du Mont d’Or. Une quatrième sera plantée l’an prochain, dans les Grisons. L’intérêt est que ces emplacements bénéficient de conditions très différentes.»

Une constante: le mode de culture en bio. «Résilient et économe en eau, c’est le modèle de culture à privilégier dans le contexte du réchauffement. Et le 3309 C reste encore relativement idéal pour une vigne sous perfusion», précise le chercheur. Pour l’heure, des goutteà- goutte garantissent encore aux jeunes plants un bon enracinement. Mais d’ici deux ans, tous seront au régime sec. Et dans trois ans viendront les premières analyses complètes: relevé des dates clés en matière de phénologie (débourrement, floraison, nouaison, véraison, maturation), mesures du stress hydrique et azotique ou encore de l’activité photosynthétique, etc. Dès 2027, la qualité et la quantité de la vendange seront méticuleusement reportées pour chacune des plantations.

La dynamique est lancée. Et VineRoot4Clim n’est pas seul à remettre en question les pratiques actuelles en matière de porte-greffes. Dans le canton de Vaud, par exemple, un projet de recherche initié en 2020 s’intéresse à l’appariement de trois candidats réputés résistants à la sécheresse avec l’autre star du vignoble suisse, le Chasselas; outre-frontière, des projets analogues sont aussi menés. Les chercheurs de l’un ou l’autre programme suivent avec attention les protocoles et les résultats de leurs collègues – Markus Rienth, Axel Jaquerod et d’autres chevilles ouvrières de Vine- Root4Clim sont d’ailleurs aussi impliqués dans le projet vaudois.

«Si on ne fait rien, d’ici quelques années, on perdra en quantité et en qualité de nos vins, pronostique Michaël Farny. Changer de portegreffes constitue sans doute un levier propre à préserver nos cépages… et conserver l’identité du vignoble suisse.»

Piste prometteuse

Même si des changements dans l’encépagement du vignoble suisse seront sans doute à l’ordre du jour d’ici plusieurs années, se tourner vers des porte-greffes résistants à la chaleur et à la maturité plus tardive est à même d’offrir à nos vignerons un répit de deux à trois décennies pour continuer à mettre en valeur leurs vins les plus emblématiques. Même si le risque climatique numéro un reste la recrudescence d’épisodes météorologiques extrêmes.

Changer de porte-greffes pour des cultivars résistants à la chaleur est-elle la piste la plus prometteuse pour faciliter l’adaptation de la vigne aux nouvelles conditions climatiques?

En théorie, oui. Il faut bien comprendre que sur la cinquantaine de porte-greffes issus de vignes américaines naturellement résistantes au phylloxéra parce qu’elles avaient évolué avec la présence de l’insecte, développés dans le dernier quart du XIXe siècle pour mettre fin à la crise du phylloxéra en Europe, moins d’une dizaine dominent aujourd’hui le monde viticole. On a privilégié des bois adaptés aux conditions climatiques du nord de l’Europe d’une part, avec comme caractéristiques corrélées une faible vigueur et une maturité précoce, et à celles du sud d’autre part, exigeant au contraire une forte vigueur et un retard de maturité. Les porte-greffes originellement prévus pour les vignes méridionales supportent bien le stress hydrique, sont très vigoureux et leur maturité est plus tardive que leurs homologues de la partie nord du continent. Ils tolèrent également mieux la concurrence racinaire, et en cela permettent de se passer de fertilisants au profit de couverts végétaux. Chez nous, l’incontournable 3309 C reste encore relativement idéal pour une vigne sous perfusion: irriguée, dépendant des intrants, dépourvue de ces couverts qui amélioreraient notamment sa régulation hydrique et la qualité de ses sols.

Leur atout numéro un, c’est la résistance à la chaleur ou la maturité tardive?

Le stress hydrique reste le facteur clé. Mais même si l’on ne peut formuler d’objectifs précis en matière de décalage de maturité, il est probable que la retarder d’une à deux semaines se traduirait par un gain de 20 à 30 ans durant lesquels le profil aromatique de nos Pinots Noirs demeurerait similaire. Or, conserver la spécificité de notre production, c’est pouvoir la profiler dans le marché global. Et la question de passer à des cépages mieux adaptés à la chaleur se posera de toute façon dans certaines régions d’ici quelques années…

Dans combien d’années pourrait-on disposer de résultats exploitables issus de VineRoot4Clim?

Les premières analyses seront menées dès que les vignes entreront en production, soit dans trois ans. Mais elles seront encore peu significatives. Pour des mesures vraiment fiables, il faudra attendre cinq à dix ans. Et la recherche se poursuivra au-delà de cette période, évidemment.

Comment se portent les jeunes complantations après ces quelques mois?

Ici, à Changins, on a très peu de pertes. Bon, le taux de réussite pour le cultivar 140 RU est un peu plus faible… Mais il est difficile de savoir si cela est dû à son origine génétique ou au travail du producteur, que ce soit le traitement des bois, qui est complexe en pépinière viticole, ou leur stockage, tout aussi important.

Les porte-greffes sont parfois décriés comme des obstacles à la réelle expression du terroir…

On entend tout et n’importe quoi sur les portegreffes, ce qui est un peu perturbant pour les scientifiques! Non seulement ils ne faussent pas le goût du vin, mais il s’agit du plus vieux moyen de lutte biologique contre un ravageur puissant, qui nous a permis d’éviter le recours à des insecticides très toxiques depuis plus de 150 ans. Le phylloxéra est toujours présent… et les porte-greffes nous offrent en outre une opportunité d’aider la vigne à faire face à l’évolution du climat.

Les producteurs viticoles sont-ils prêts à changer leurs habitudes en matière de choix des porte-greffes?

Dans mes cours, je recommande déjà à mes étudiants de prendre des risques modérés dans le choix des porte-greffes, en fonction des parpocelles à planter. Et je constate que le conformisme aux pratiques habituelles a tendance à s’amenuiser! Mais il est clair que pour la profession, à terme, c’est un changement de paradigme qui se profile: un choix plus étendu à la pépinière, un coût sans doute un peu plus élevé – mais un investissement privilégiant l’efficience à long terme et permettant des économies sur le coût des intrants. L’objectif de VineRoot4Clim est d’établir un nouveau catalogue suisse de porte-greffes à recommander en fonction du sol, du climat, des objectifs de production, etc., plutôt que de désigner un podium de champions comme celui où trônent 3309 C, 5BB ou Fercal depuis un siècle.

Le changement climatique, c’est un risque important pour la viticulture d’aujourd’hui?

Sans aucun doute. Mais chez nous, le caractère aléatoire des incidents météorologiques est plus préoccupant que les fortes chaleurs, qui sont encore tolérables par rapport au sud. Et nous avons encore la possibilité d’adapter nos modes de culture à la sécheresse… Les vignobles les plus méridionaux sont dans une situation bien plus critique: non seulement ils subissent des températures très élevées, mais ils recourent déjà à des cépages et des portegreffes adaptés à la chaleur, et l’eau y est bien moins disponible qu’en Suisse. Pour l’heure, on est plutôt gagnants, il suffit de constater la fréquence des millésimes extraordinaires ces dernières années par rapport aux années 70 pour s’en apercevoir. Le réchauffement est un enjeu essentiel, mais il vient en troisième position après le recours aux fongicides et le plus crucial, la chute de la consommation. Qui est un problème structurel sur lequel le marché va trancher! Et les vins qui vont subsister seront ceux que leur producteur parviendra à imposer, c’est un truisme… En revanche, il est évident qu’il faut pouvoir valoriser, sur ce même marché, les vins les plus vertueux écologiquement et climatiquement.

L’eau, facteur clé

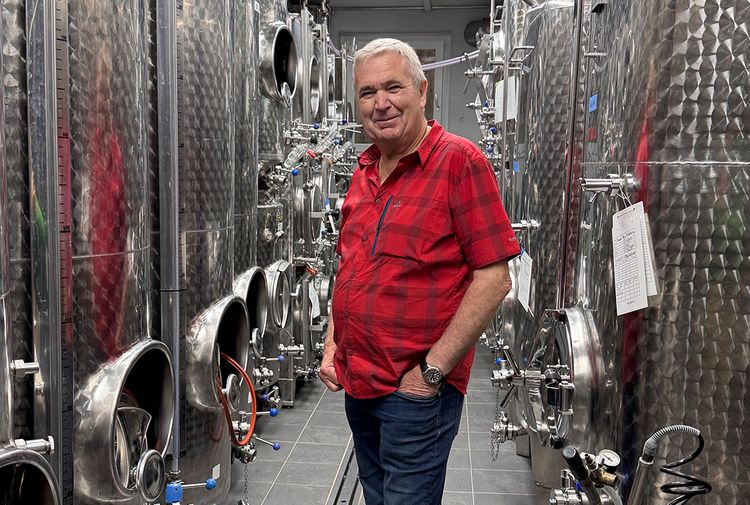

Avec ses 24 hectares suspendus sur les hauteurs sédunoises, où ses capites d’un jaune doré sont visibles loin à la ronde, le Mont d’Or jouit d’une solide réputation depuis sa création en 1848. Mais le plus ancien domaine viticole du Valais regarde surtout vers l’avenir, et sait allier sens de la tradition et audace: certifié Bio Bourgeon depuis 2024, il est en outre le seul encaveur privé engagé dans le projet VineRoot4Clim.

Qu’est-ce qui a motivé le Domaine du Mont d’Or à participer activement à ce projet sur les porte-greffes?

Comme ailleurs en Valais, on a jusqu’à aujourd’hui privilégié le recours aux porte-greffes de variétés 3309 C et 5BB. Mais sur nos sols très secs, nos vignes ont tendance à rester chétives, surtout avec le 3309… La multiplication des hivers doux et secs, des printemps précoces et des sécheresses estivales ne fait qu’aggraver le problème. L’année dernière, David Marchand, qui est conseiller viticole et chercheur au FiBL (Institut de recherche de l’agriculture biologique, ndlr) est venu au domaine pour des semis de couverts végétaux et a évoqué le projet VineRoot4Clim, pour lequel il recherchait des parcelles d’essai en Valais. J’ai immédiatement fait part de notre intérêt.

Premiers résultats dans trois ans, alors?

Il faudra plutôt compter sur quatre à cinq années avant que la vigne n’entre en production. Encore une fois, nos sols sont très pauvres.

Pas de vigne sans irrigation, ici?

Effectivement. La moitié de nos 24 hectares est équipée de goutte-à-goutte, qui vont être installés sur l’entier du domaine d’ici quatre ans, mais sur l’autre moitié, on est pour l’heure contraints de recourir à l’aspersion. Avec plus de 50 jets d’un débit de 2000 litres/heure chacun, durant toute une journée, on parle d’une consommation d’eau très importante.

Qui a donc un coût…

L’eau provient du bisse aménagé depuis le lac de Montorge, pour lequel on paie un forfait annuel, mais elle n’est pas gratuite pour autant! Et l’arrosage requiert une logistique et une maintenance considérables, donc un coût important en main-d’œuvre: en juillet, mes quatre employés et moi-même y sommes souvent affectés à plein temps. Il faut se rendre au bisse, ouvrir et vérifier le débit, le cas échéant déboucher les segments bloqués par des débris végétaux, contrôler la crépine… Et si une conduite rompue doit être remplacée, l’investissement atteint facilement 2000 à 3000 francs. Bref, l’arrosage, par aspersion en tout cas, n’est clairement pas une solution à long terme. Sans compter qu’on s’achemine à l’évidence vers des restrictions d’eau. En 2022 déjà, on s’est retrouvés privés d’eau lors d’un épisode de grosse chaleur. Même sous le seul aspect financier, disposer de porte-greffes mieux équipés pour résister à ces épisodes de stress hydrique et à de fortes températures serait un atout.

Le Mont d’Or a opté pour le bio, ce qui n’est pas la norme en Valais… Et lorsqu’on contemple le domaine depuis la plaine, on se dit que c’est une option courageuse.

Le canton compte encore beaucoup de très petites parcelles, dont la culture est déléguée à une seule personne, qui en gère ainsi plusieurs. De surcroît, la vendange est souvent vendue au kilo! Dans ces conditions, il est évidemment beaucoup plus facile de privilégier un mode de culture intensif et systémique; le bio intéresse surtout des encaveurs. C’est au Domaine Cornulus (certifié Bio Suisse, ndlr) que je me suis en quelque sorte converti. On voit encore trop de vignes sur des sols morts, privés de biodiversité… Aujourd’hui, on revoit des papillons, des escargots, des sauterelles sur nos parchets, pas seulement des mousses! Et produire des vins sans résidus d’intrants chimiques est incontestablement un plus pour le consommateur. Alors oui, avec nos 24 ha répartis en 220 parcelles différentes, soutenues par 15 km de murs en pierres sèches, on peut bien revendiquer le concept de «viticulture héroïque»! Mais en ce qui me concerne, la vigne à plat… Non merci!

La clientèle a suivi?

On a pas mal communiqué sur cette évolution du domaine dans notre marketing. Sans pour autant augmenter nos prix, évidemment, d’autant que les ventes, comme partout, ont tendance à diminuer. Cela dit, j’ai le sentiment que nos clients sont ouverts au bio… mais relativement indifférents.

Vous pourriez imaginer le Mont d’Or faire évoluer son encépagement vers certaines variétés plus sobres ou plus résistantes aux maladies fongiques, comme le font certains producteurs également certifiés bio?

Je reste acquis aux cépages traditionnels qui ont fait la réputation du domaine. Mais on a tout de même du Gamaret, qui constitue une partie de notre assemblage Perle Noire. En cépage pur, ces variétés sont plus difficiles à vendre à une clientèle attachée à ce qu’elle a l’habitude de consommer. On ne planifie donc pas la plantation de nouvelles variétés résistantes aux maladies fongiques. Les cépages interspécifiques permettant de limiter les traitements, comme le Divico ou le Divona, sont très précoces, donc clairement peu adaptés à nos conditions. Mais il est clair que nos sols schisteux exigent de la vigueur, et que certaines variétés traditionnelles sont de moins en moins adaptées aux conditions actuelles. Le Gamay, notamment, souffre de la chaleur: ses baies développent leur sucre bien avant d’atteindre la maturité phénolique.

La sécheresse, c’est le plus gros risque que fait courir le réchauffement climatique au domaine?

Sans doute, avec les épisodes caniculaires. J’évoquais 2022: ce même été, les feuilles ont brûlé du jour au lendemain… et on a vendangé au mois d’août pour la première fois depuis 1904. En étant contraint de refroidir le raisin pour compenser les très fortes chaleurs. Les événements météorologiques extrêmes, aussi, ont tendance à devenir plus fréquents: la grêle, autrefois rarissime en Valais, nous a frappés en 2017, 2021 (la même année où l’entièreté du domaine a subi un gel printanier) et 2023. L’évolution du climat est aujourd’hui objet d’une réflexion ouverte et globale de la profession, et pas seulement dans le canton.